网友问:“当时我老公参与了一笔上千万元的原始股投资,支付了合理的对价,且有合同和资金流水。几年后,股票上市价格上涨,他获得了不错的收益。但是办案机关调查却说他利用职权获得了收益,认为属于受贿犯罪。现在案件已经进入法院阶段,我真的想不通,为什么正常的投资收益也会变成违法所得?仅仅因为他有特殊身份吗?这种情况之下,法院会不会忽视客观事实?我该怎么做才能证明这只是正常投资,而不是犯罪?”

这种问题反映了职务犯罪案件中一个非常复杂且具有争议的领域——如何区分合理投资行为与职务受贿行为。在这样的案件中,关键的问题是:如何界定“对价”的合理性和真实性?作为一名有多年从业经验的职务犯罪辩护律师,我认为,案件的核心就在于对价是否真实合理。

根据2003年《全国法院审理经济犯罪座谈会的纪要》规定,国家公职人员在经济往来中支付了合理对价,即使从中获取了收益,也不能认定为受贿。换句话说,如果你丈夫在受让原始股时支付了合理的对价,并且整个交易过程符合市场规律,那么股票升值部分不能被认定为受贿的犯罪所得。

但这并不意味着所有的升值收益都被视作合法。升值部分可能会作为孳息被追缴,即使本身的投资行为并不违法。关键在于是否存在通过职务便利获得的特殊待遇。

本文将通过详细解析职务犯罪案件中的投资行为,结合实际辩护策略,帮助当事人及家属更好地理解正常股票投资与职务受贿之间的界限。

· 职务权限的利用:如利用职务身份,通过与主管部门的关系,获得低于市场价格的股权或股权优先购买权。

· 内幕信息的利用:若公职人员通过职务便利获取未公开的敏感信息,并借此信息做出交易决策,那么这类交易就属于违法行为。

· 特殊待遇:例如,公职人员通过自身职务关系获取股东的特殊待遇,获得了远低于市场价格的股份,或获得了其他股东无法享有的利益。

例如,如果某位公职人员利用其职务身份,迫使某公司在低于市场价格的情况下,将原始股出售给自己,这样的行为就涉及利用职务便利获取财物,并构成职务受贿。

《证券法》第七十二条明确规定,证券市场的交易行为应当遵循公平、公开、公正的原则,若投资者通过正规渠道获得信息,并按照市场行情进行投资决策,那么其获得的收益应视为正常收益。

例如,在某公司上市之前,公开市场上有很多关于该公司财务状况的报道和分析,投资者根据这些公开信息进行股票投资并获得了收益。即使股票大幅升值,投资行为依然是基于市场信息做出的,不构成违法行为。

(1)、证明对价的合理性:通过提供投资合同、支付凭证和资金流水等证据,证明交易是基于市场价格和市场规律进行的,且没有因为职务身份获得特殊待遇。例如,如果有相同或相似的交易案例,辩方可以通过对比交易价格来证明被告的交易行为符合市场规律。

(2)、排除职务便利的影响:在辩护过程中,辩方需要证明投资方与被告之间的职务行为没有直接关联。可以通过证明该交易不在被告的职权范围内,或交易方与被告的职务行为无关,来排除职务便利的影响。

(3)、利用最高院的司法解释:引用《最高人民法院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》中的相关规定,明确市场化运作获得的收益,如果没有利用职务便利,且交易符合市场规律,则不应认定为受贿。

· 通过证明对价的合理性,确认交易符合市场规律。

· 通过排除职务便利的影响,证明被告的交易行为并未通过职务身份获得不当利益。

· 引用相关司法解释,确保案件按照公平、公正的标准审理。

通过这些策略,辩方可以有效地为当事人争取到最有利的判决,保护其合法权益不受侵害。在处理此类案件时,律师的专业性和对法律细节的把握是案件能否成功辩护的关键。

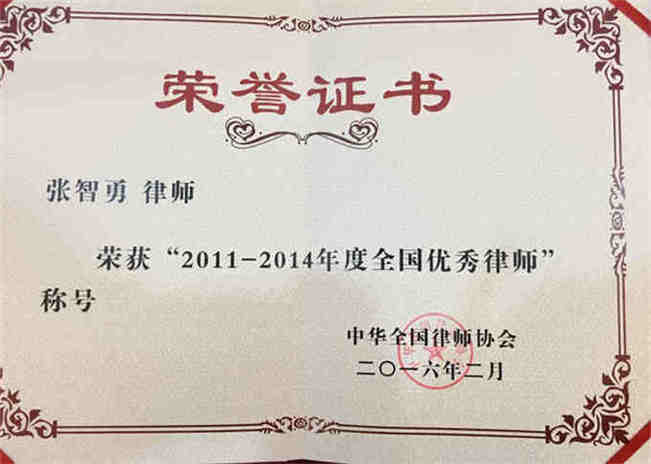

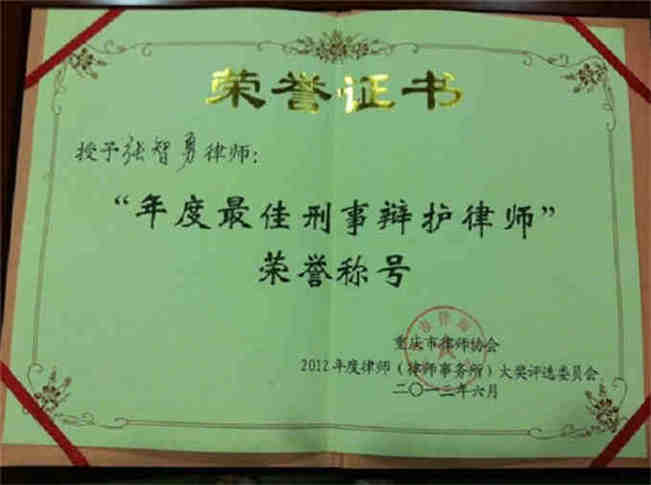

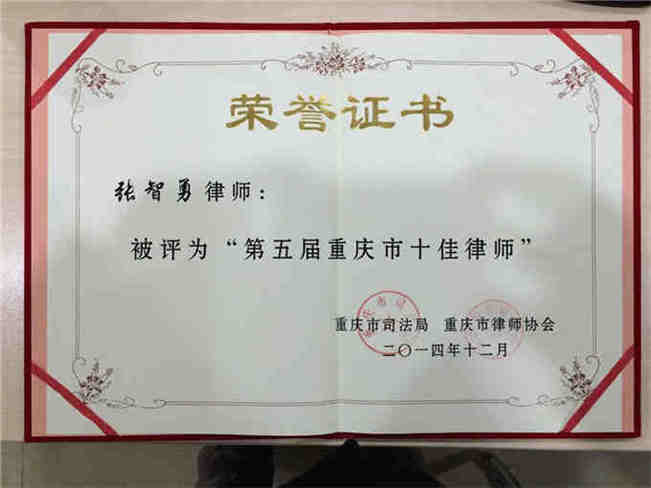

作者简介:

张智勇律师,资深刑事辩护专家,现执业于智豪律师事务所,长期专注于职务犯罪、监察调查、刑事辩护领域的理论研究与实务探索。多年来办理大量监察调查和职务犯罪案件,尤其擅长监察阶段的律师间接介入策略和留置阶段的非会见式辩护,积累了丰富的实践经验和经典成功案例。

在业内率先提出并深入研究了“间接介入”和“留置顾问”法律实务方法,著有多篇学术论文和专业文章,影响深远,广受好评。

这种问题反映了职务犯罪案件中一个非常复杂且具有争议的领域——如何区分合理投资行为与职务受贿行为。在这样的案件中,关键的问题是:如何界定“对价”的合理性和真实性?作为一名有多年从业经验的职务犯罪辩护律师,我认为,案件的核心就在于对价是否真实合理。

根据2003年《全国法院审理经济犯罪座谈会的纪要》规定,国家公职人员在经济往来中支付了合理对价,即使从中获取了收益,也不能认定为受贿。换句话说,如果你丈夫在受让原始股时支付了合理的对价,并且整个交易过程符合市场规律,那么股票升值部分不能被认定为受贿的犯罪所得。

但这并不意味着所有的升值收益都被视作合法。升值部分可能会作为孳息被追缴,即使本身的投资行为并不违法。关键在于是否存在通过职务便利获得的特殊待遇。

本文将通过详细解析职务犯罪案件中的投资行为,结合实际辩护策略,帮助当事人及家属更好地理解正常股票投资与职务受贿之间的界限。

如何区分正常投资与职务受贿?

在职务犯罪案件,尤其是涉及股票投资与受贿的案件中,如何准确区分正常投资与职务受贿行为是一个至关重要的辩护环节。合理的投资行为通常是基于市场规律、公开信息和公平交易的基础上进行的,而受贿则是职务人员利用职务便利进行不正当交易、获取财物的一种犯罪行为。因此,判定投资行为是否为正常投资,是否涉及受贿,主要依据两个关键点:职务便利的运用和正常市场交易的对价合理性。1. 职务便利是定罪的核心

职务便利是职务受贿案件中的核心要素,通常情况下,职务犯罪罪名的成立与否,直接取决于是否通过职务便利获取不正当的利益。如果国家公职人员在进行投资、交易过程中,利用职务便利为自己或他人谋取利益,则可能构成受贿罪。然而,在没有职务便利的情况下,仅仅依赖市场行为获得的收益,不应当视为犯罪。职务便利的界定

根据最高法院和证监会的相关规定,职务便利是指国家工作人员利用其职务上的特殊权力、资源和信息等优势,在进行交易时为自己或他人获取不正当利益。职务便利具体包括:· 职务权限的利用:如利用职务身份,通过与主管部门的关系,获得低于市场价格的股权或股权优先购买权。

· 内幕信息的利用:若公职人员通过职务便利获取未公开的敏感信息,并借此信息做出交易决策,那么这类交易就属于违法行为。

· 特殊待遇:例如,公职人员通过自身职务关系获取股东的特殊待遇,获得了远低于市场价格的股份,或获得了其他股东无法享有的利益。

例如,如果某位公职人员利用其职务身份,迫使某公司在低于市场价格的情况下,将原始股出售给自己,这样的行为就涉及利用职务便利获取财物,并构成职务受贿。

2. 正常市场交易的合理性

与职务便利不同,正常市场交易是指投资者在市场中基于公开信息、个人投资分析或公开可得的市场数据作出的投资决策。这类投资行为是基于市场规律和公平竞争的,不涉及利用职务身份谋取特殊利益。正常投资交易必须符合市场定价规则,且其对价和交易方式要与市场常规一致。对价的合理性

根据《证券法》和证监会的相关规定,对价的合理性是判断交易是否正常的关键。如果投资行为的对价符合市场规律、与交易标的的实际价值相符,那么该交易可以被视为正常交易。例如,若投资者支付的价格合理,且符合市场价格波动,并且没有利用职务身份以低价购买股权,那么即便交易获得了收益,也不应认定为受贿。《证券法》第七十二条明确规定,证券市场的交易行为应当遵循公平、公开、公正的原则,若投资者通过正规渠道获得信息,并按照市场行情进行投资决策,那么其获得的收益应视为正常收益。

投资决策的依据

在正常投资中,投资者通常依赖于公开的信息、财务报表、行业分析报告等工具做出决策。例如,通过公司公布的年度财报、市场分析预测等,投资者可以做出合理的股票投资决策。投资决策不依赖于内部信息或职务便利,而是依据公开的市场信息或个人的独立分析。例如,在某公司上市之前,公开市场上有很多关于该公司财务状况的报道和分析,投资者根据这些公开信息进行股票投资并获得了收益。即使股票大幅升值,投资行为依然是基于市场信息做出的,不构成违法行为。

3. 如何在案件中区分正常投资与职务受贿?

在实际的职务犯罪辩护中,区分正常投资与职务受贿的关键点在于:(1)、证明对价的合理性:通过提供投资合同、支付凭证和资金流水等证据,证明交易是基于市场价格和市场规律进行的,且没有因为职务身份获得特殊待遇。例如,如果有相同或相似的交易案例,辩方可以通过对比交易价格来证明被告的交易行为符合市场规律。

(2)、排除职务便利的影响:在辩护过程中,辩方需要证明投资方与被告之间的职务行为没有直接关联。可以通过证明该交易不在被告的职权范围内,或交易方与被告的职务行为无关,来排除职务便利的影响。

(3)、利用最高院的司法解释:引用《最高人民法院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》中的相关规定,明确市场化运作获得的收益,如果没有利用职务便利,且交易符合市场规律,则不应认定为受贿。

案例分析:

张智勇律师曾经办理过一起涉及原始股投资的职务犯罪案件。案件中的被告因参与某企业的原始股投资,并获得了上千万元的收益,被指控为受贿。然而,我们通过调取大量的交易合同、资金流水及相关财务数据,证明了该投资交易是真实的,且支付的对价符合市场规律,没有利用职务身份获得特殊待遇。最终,法院采纳了我们的辩护观点。总结

区分正常投资与职务受贿的界限,是职务犯罪案件中一个非常复杂且关键的问题。在辩护过程中,律师需要通过以下几个方面进行深入分析:· 通过证明对价的合理性,确认交易符合市场规律。

· 通过排除职务便利的影响,证明被告的交易行为并未通过职务身份获得不当利益。

· 引用相关司法解释,确保案件按照公平、公正的标准审理。

通过这些策略,辩方可以有效地为当事人争取到最有利的判决,保护其合法权益不受侵害。在处理此类案件时,律师的专业性和对法律细节的把握是案件能否成功辩护的关键。

作者简介:

张智勇律师,资深刑事辩护专家,现执业于智豪律师事务所,长期专注于职务犯罪、监察调查、刑事辩护领域的理论研究与实务探索。多年来办理大量监察调查和职务犯罪案件,尤其擅长监察阶段的律师间接介入策略和留置阶段的非会见式辩护,积累了丰富的实践经验和经典成功案例。

在业内率先提出并深入研究了“间接介入”和“留置顾问”法律实务方法,著有多篇学术论文和专业文章,影响深远,广受好评。

重庆智豪律师事务所是西南地区首家刑案专业化律师事务所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件均由律师专业团队集体讨论,共同制定团队辩护代理方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。

免责声明

本网未注明“稿件来源:重庆智豪律师事务所”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:重庆智豪律师事务所”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 如本网转载稿涉及版权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与智豪团队联系,本网承诺会及时处理。